令和6年度 秋の生涯学習講座のご報告

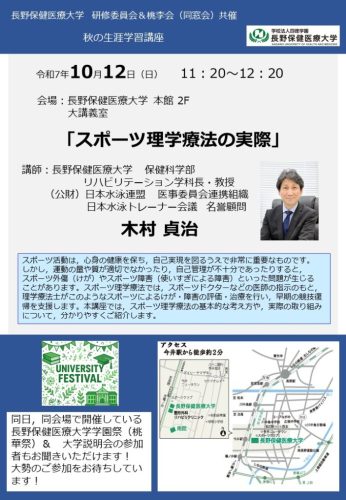

2025年10月12日、研修委員会&桃李会共催の秋の生涯学習講座が開催されました。

桃華祭の一般公開に併せての開催でしたので、大学の学生さんの他にも一般の方や高校生らしき方も参加されていました。大学生さんの中には、学祭のイベントの係をしつつの参加だったのか実習着の方がいらっしゃいました。な、懐かしい…!

今回の講座テーマは「スポーツ理学療法の実際」、講師は木村貞治先生です。

私が在学中にも木村先生の授業を受けたことがありました。当時からあらゆる意味でカッコイイ先生だという印象でしたが、かれこれ20年近く経ち、久しぶりの木村先生は……やはりカッコイイ!!「イケおじ」先生でしたよ。

スポーツ理学療法は、病院やスポーツの現場で展開されています。

手術が必要なくらい重篤なスポーツ外傷を負った場合、まず術後の日常生活動作の獲得からアプローチが開始されます→松葉杖での歩行訓練など。そこから徐々に、競技特性を視野に入れたトレーニングへと理学療法プログラムを組み換えていき、競技復帰を目指します。

この「競技特性を把握する」というのが、一般的な理学療法場面とスポーツ理学療法分野での大きな違いです。野球選手の投球場面で、肘や肩の関節がどのくらいの角度の時にどのくらいの角速度でベストな筋出力が発揮できるか……というようなところを突き詰めていく。しかもその投球パフォーマンスは、さまざまな要因に左右され、練習場面と本番で同じようにはなかなかできない、というギャップも生じます。

練習と本番でのギャップのことを「パフォーマンス変数」と言うそうです。不安、緊張、睡眠不足、人間関係、天気、いつもと違う用具や会場……などの要素によって、パフォーマンス変数は変化します。この変数をできるだけ小さく、コンディションを整える→コンディショニングをするのも理学療法士の大事な役割とのことで、トレーンングをしながら、選手のご家庭での家族間関係やコーチやチームメイトとの人間関係の話まで傾聴する……なんて難しい分野なんだ!

アイシングの話が何度か出てきて印象的でした。

普段の運動後のクールダウン時、ストレッチだけで終わらずしっかりとアイシングを行うのが大事、というお話と、

「肉離れを起こした人にアイシングをする、となったら、何分冷やしますか?」

というお話がありました。

よく言われるのが「感覚がなくなるまで氷で冷やせ」です。

しかしながら、感覚がなくなるまで……20分以上のアイシングの寒冷刺激は、視床下部が反応して温かい血液が末梢に送られるようになり、炎症が拡大してしまい……実は逆効果だそうです。

一番効果的なアイシング方法は、

10分アイシング→10分室温で開放→10分アイシング……をできるだけ繰り返す!

というやり方だそうです(間欠的寒冷療法)。使用するのは、アイスノンなどではなく、THE氷。しかも、冷凍庫から取り出してそのままの手にくっつくような氷では冷えすぎで、氷に一度水を通し、0℃の氷が水に変わっていくくらいの状態がベスト。このアイシング方法で受傷後すぐに対応すると、治るまでに要する期間が圧倒的に短くなるそうです。私が勤めている現場では肉離れ直後の方に遭遇することはほぼないかもしれませんが、アイシングが必要な場面がやってきたらこの方法でしっかり実践したいと思いました。

サッカー選手の膝の靱帯断裂の瞬間の動画や、学校のプールに飛び込んだ際にプールの底に頭を打ちつけて頚椎損傷四肢麻痺になってしまった中学生のお話などがありました。スポーツ外傷は、一瞬の出来事で選手生命や人生そのものがガラッと変わってしまうという怖いものです。

外傷のきっかけとなる「あっ!」という瞬間的な外乱(選手同士の足が絡まったり)に反応する即応性の不足、反応時間の遅さは、プロのスポーツ選手であっても課題になっているそうです。筋力・持久力と、急な外乱への反応時間は比例しないとのこと。しかし、木村先生は長年この課題について研究をされ、反応時間はトレーニングによって強化することが可能という結果が得られたそうです。こういった咄嗟の事態に即座に対応できる運動学習の方法がもっと世間一般に広まれば、大好きなスポーツに思いっきり取り組めたり、オリンピックなど大きな舞台で活躍できる選手が増えて、それを観ている側も勇気づけられたり、感動できたりといった素敵な波紋が生まれるんじゃないかと思いました。

さて、質疑応答の時間では、現場でバリバリご活躍されている木村先生ご自身は、自己のコンディショニングのために何か実践していることはありますか?という質問がありました。

オリンピックの現場で選手のケアをされていた時は、朝の7時から夜11時までセブンイレブン勤務なこともザラだったそうで、後頭部に痺れが生じるほど大変だったそうです。そんな先生が、20代の頃から今も続けているコンディショニング術は、カラダ作り!!だそうです。講座当日の朝も5時半から実践されてきたとのこと。具体的にどんなメニューで取り組まれているのか……そのあたりに木村先生のカッコよさの秘訣がありそうです。やはり、ケアをする理学療法士自身のコンディションも大事、ということですね。

現在、長野保健医療大学理学療法学専攻の教師先生方の中で、公認アスレチックトレーナーの資格も持つPTATは木村先生も含めて3名いらっしゃるそうです。全国にたくさんあるPTOT養成大学の中でも、PTATの先生が3名も揃っているのはかなり珍しいのだとか!

今回の講座は大講義室で開催されていましたが、席は後ろの方までぎっしり埋まっていましたし、きっと、これから理学療法士を目指したいと思っている方の心のベクトルが、長野保健医療大学にグングン向かってくるんじゃないかと思います!スポーツ分野での理学療法、とても面白いお話でした。