活躍する卒業生

高校生からの質問にQ&A形式でお答えいただきました

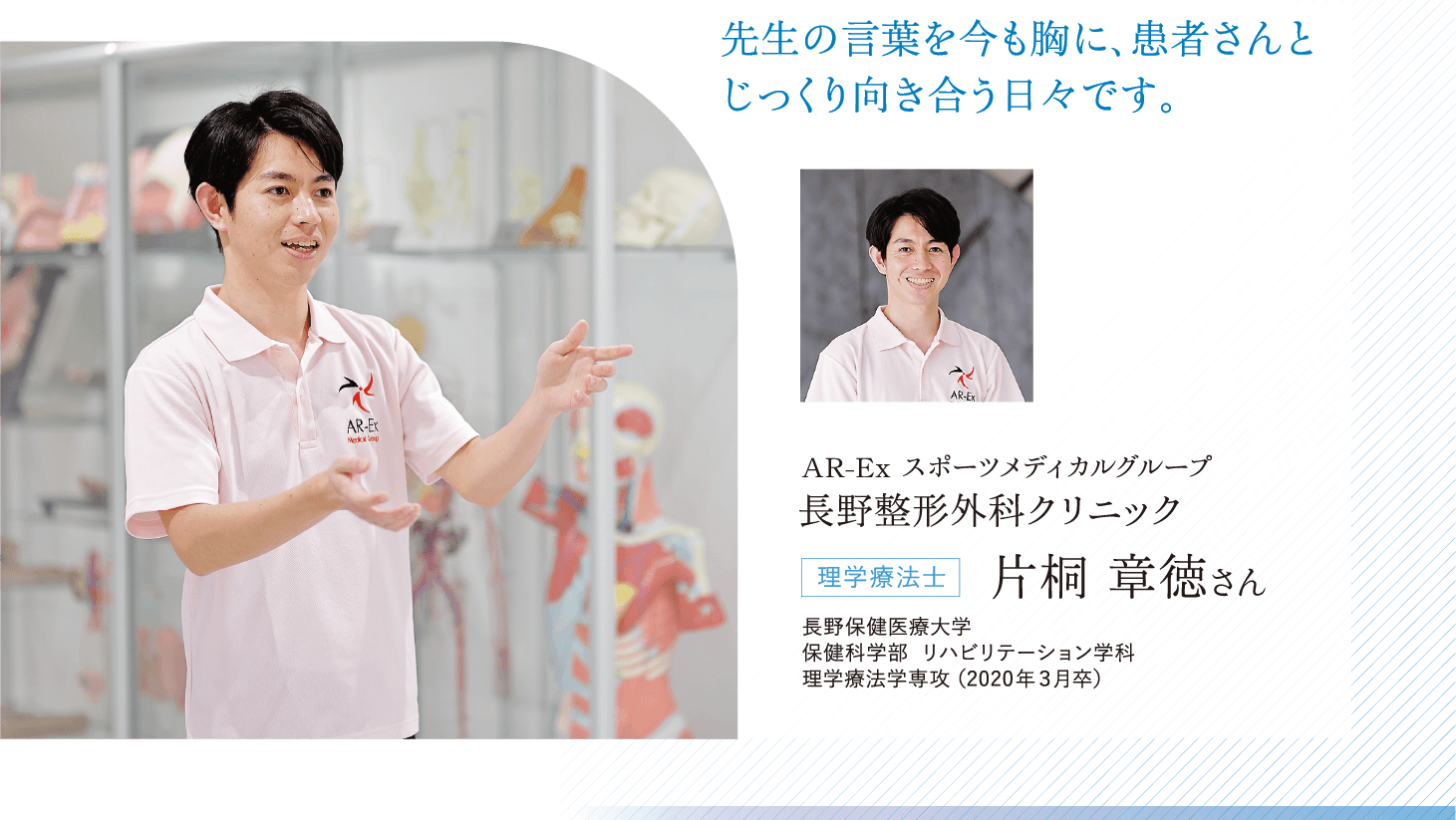

Q 現在の仕事内容は?

外来の整形外科に勤務。患者さんが今の生活を維持できるよう、リハビリを通じて身体機能回復のお手伝いをしています。実は、前職は銀行員。けがや事故が原因で生計を立てられなくなってしまった方に融資をする機会が多くありました。そして、身体が動かないことによって職を失ったり、そのほかの病状が急速に悪化して弱ってしまったり、最悪の場合死に至ってしまう。そんな姿を間近に見てきました。調子が悪い部分をそのままにして入院を余儀なくされる前に、リハビリで少しでも身体を良くできれば―そんな思いが強くなり、「理学療法士」の道を志すようになりました。

Q 日々大切にしていることは?

たとえ時間がかかったとしても、「この人に診てもらえてよかった」と思ってもらえるような理学療法士でありたいと思います。現在の患者さんの状態を評価するだけでなく、「ほかに痛いところはないか」「日常生活でのストレスや困りごとはないか」など傾聴を重ね、じっくりと向き合う。その結果、「どこの病院に行っても良くならなかった」という方の治療が上手くいくと、特にやりがいを感じます。

Q どんな学校でしたか?

銀行員を3年間続けた後、社会人学生として入学しました。各学年にだいたい1名ずつ社会人学生がいたように思います。同級生は7歳年下でしたがすぐに打ち解け、楽しい学生生活でした。学生同士で協力する場面も多く、「みんなで」勉強している感覚が強かったです。今でも当時のクラスメイトとは仲が良く、ご飯を食べに行ったり、スノーボードをしたりと集まる機会も多いです。

Q 今も役に立っている学生時代の学びは?

「相手にするのは“病体”ではなく“人”ということを忘れてはいけないよ」。先生から言われたこの言葉を今でも大切に、仕事に取り組んでいます。例えば、症状が出ていないのに「実はヘルニアだった」という患者さんがいるくらい、机の上で学んだ理論が当てはまらないことがほとんど。だからこそ病状のイレギュラーを受け入れつつ、「家は町中にあるのか?山奥なのか?」「畑仕事をするのか?家にいることが多いのか?」など、その患者さん個人の生活背景までしっかりと寄り添ってサポートを続けています。

また、「触診」の授業で学んだ表面的に触れるのが難しい、奥の方の筋肉を触るための技術は、今も現場で生きています。筋肉のつき方も人それぞれですから。

Q 就職活動はどうでしたか?

外来のクリニックを選んだのは、実習中に出会った装具士さんがきっかけでした。「入院が必要なほど悪化しないよう、リハビリで身体を回復させたい」という思いを語ったところ、「外来の整形外科」の存在を教えてもらったんです。中でも長野整形外科クリニックは活気があり、何より理学療法士が信頼されている環境であることが魅力的でした。院長も「治すのは理学療法士だ」と考えてくださっているので、努力次第で自分なりの仕事ができると思います。

Q 今後の目標は?

「身体の調子が悪いなら、長野整形の片桐に診てもらうと良いよ」という声が増えるよう、さらに努力したいと思います。最近指名していただけることも増えてきて、それがモチベーションになっているんです。医療の世界では研究成果を発表して知名度を上げるのが一般的ですが、私は目の前に患者さんに全力で向き合うことで選んでいただける存在になりたいです。

Q 後輩へのアドバイスは?

「なぜ理学療法士になりたいのか」を忘れないように、何度も思い浮かべましょう。大変なことも多いと思いますが、ただ「つらい、つらい」と苦しむだけだと「何のために勉強しているのか」分からなくなってしまいます。自分のゴールをしっかりと認識し、目標のために努力を続けましょう。

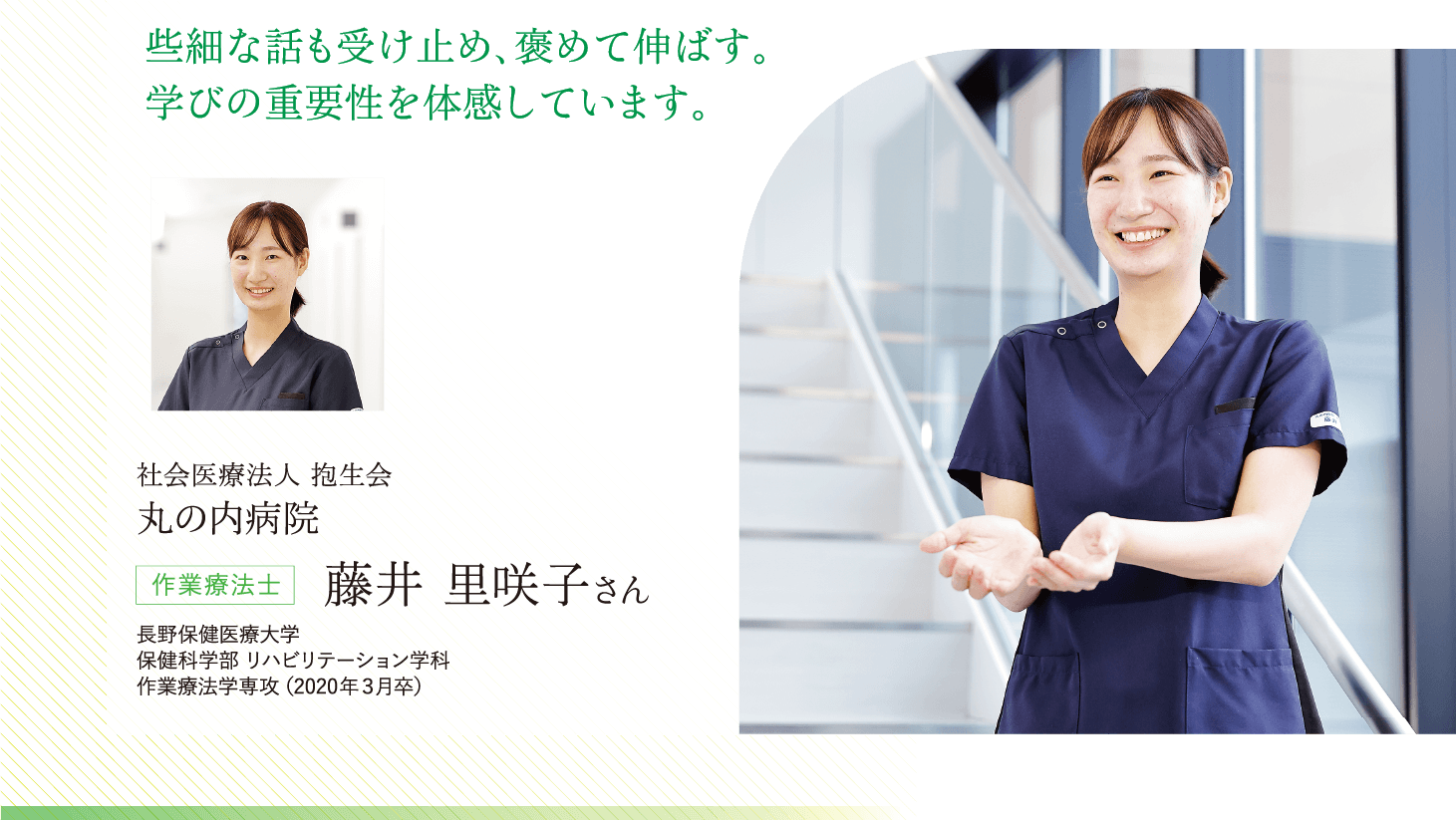

Q 現在の仕事内容は?

もともとバスケをしていたこともあり、「けがを治す仕事」に興味がありました。そしてその中でも、手工芸などを使って「楽しくリハビリができる」作業療法士を目指すようになりました。現在は「外科」が有名な丸の内病院で、入院・外来の患者さんを担当。入職当時は内科に配属されたのですが、異動の希望が通り、1年前から肩から手指までの疾患を専門とする「手外科」で働いています。

Q 日々大切にしていることは?

患者さんとの「信頼関係」を築くことです。医師や看護師に話さない「本音」を聞くことができたり、患者さんの「やる気」を引き出すことができるのも作業療法士の役目だと思っています。特に初回は会話量を増やして、患者さんの話を「受け止める」ことを意識しています。就職してからは、医師や看護師、ソーシャルワーカーとの連携が大切な場面も多くあるので、リハビリの時にしかこぼさないような情報も共有できるよう日々アンテナを張っています。

Q 長野保健医療大学はどんな大学でしたか?

規模が小さく、先生も学生同士も、みんなの距離が近い学校だったと思います。イベントの時にはクラスで服の色を揃えて参加したり、先生とも一緒に写真を撮ったりした思い出があります。困ったことがあったときには抱え込むことなく、気軽に相談できる環境でもありました。

Q この大学でよかったことは?

実習期間が長く、回数も多かったため、さまざまな施設や診療科を回れたのが良かったです。介護老人保健施設や精神科、外科などさまざまな場所で実習させていただけたので、4年間の中で「本当に自分がやりたいこと」を考え、就活に生かすことができました。

Q 今も役に立っている学生時代の学びは?

患者さんが「できるようになったこと」はどんな些細なことでも「褒める」ということです。リハビリ中は「まだできないこと」にばかり意識を向けてしまいがちで、患者さんの意欲を削いでしまうことも。特に外来の患者さんは「家での自主トレ」も重要なため、やる気を出してもらえるような声掛けを意識するようになりました。実際に患者さんのことを褒め続けていたら、今までは挑戦してこなかった動作に自ら取り組んでくれるようになり、この学びの重要性を改めて感じました。

Q 大学時代に熱中したことは?

授業の中で特に楽しかったのは「陶芸」や「編み物」の体験です。作品を作り上げるためにどこの筋肉を使っているのか、作業をすることでどんな気持ちになるのか、実際にその作業を行いながら自分自身を分析しました。患者さんのストレス発散を促したい時には「革細工への刻印」や「タイルを割ったモザイクタイル作り」をしてもらうなど、当時の分析は今でも役に立っています。

Q 就職活動はどうでしたか?

現在の就職先は2年時の実習先でもありました。手外科が有名だったことと、雰囲気が良かったことが決め手となり、第一志望に。4年生の秋ごろ就職が決まりました。試験は実習期間と重なっていたので「超絶ハード」(笑)。理学療法学専攻の先輩が多く在籍していたので頼りにさせていただき、実習と両立させながらも乗り越えることができました。

Q 今後の目標は?

ボタンを簡単に留めることができる器具や、靴下を履きやすくする器具など、上手く動かなくなってしまった手の支えとなる「自助具」の作成は、これから頑張っていきたいところです。インターネットに作り方が載っているものもありますが、設計から材料集め、組み立てまで自分で行う機会も多く、発想力や想像力が必要不可欠。患者さんそれぞれの希望に合うものが作れるようになりたいです。

Q 後輩へのアドバイスは?

学生のうちに、「もっと色んな人の話を聞いておけばよかった」と思っています。今でも職場の先輩からの意見やアドバイスはいただいていますが、学生にはそれ以上に幅広い意見を聞くチャンスがあります。先生や先輩、実習の指導者の方など、細かい部分までなんでも聞いて教えてもらえば、さらに自分の引き出しが増えるのではないでしょうか。

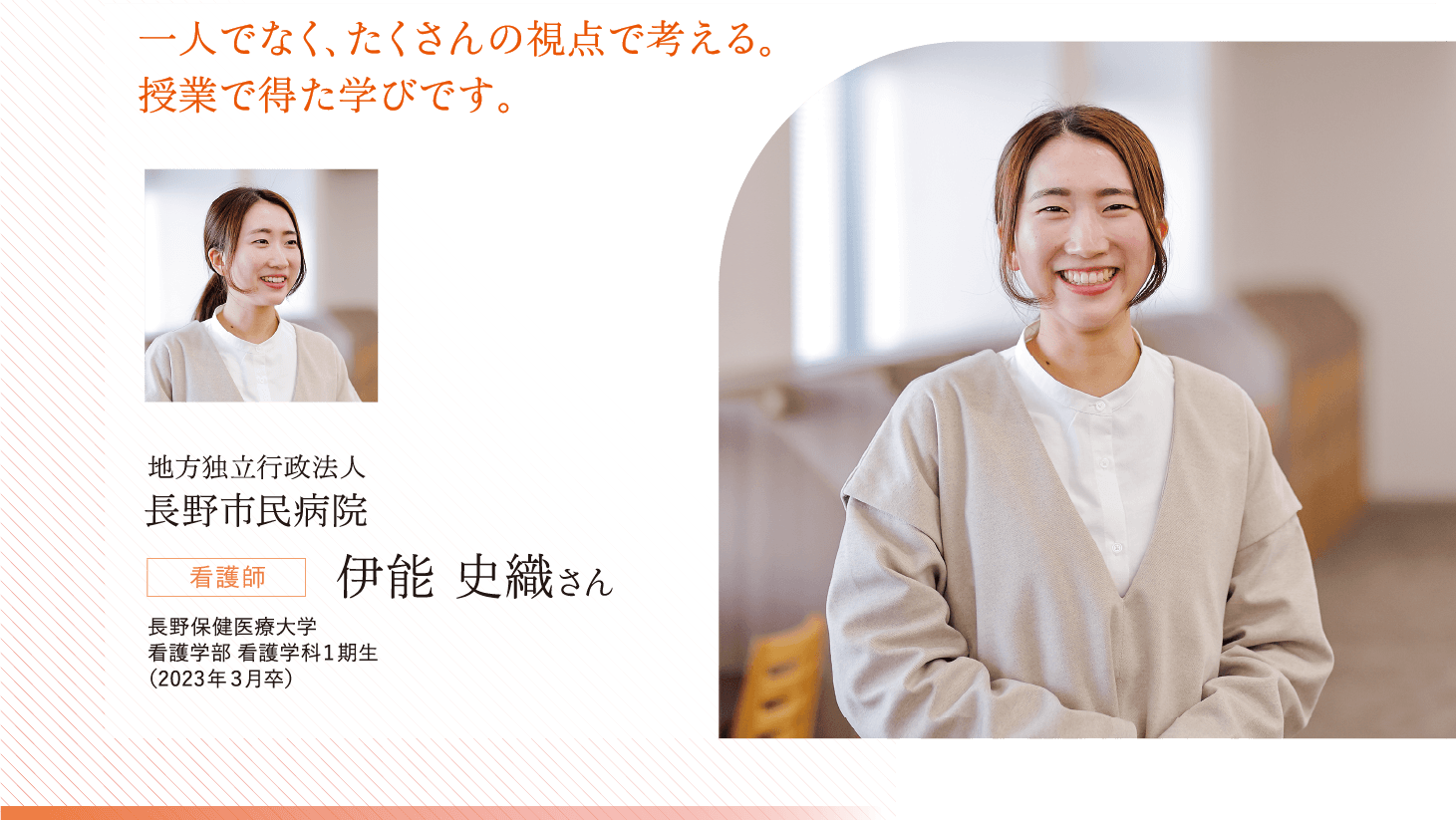

Q 日々大切にしていることは?

患者さんと「向き合う姿勢」です。そう思ったきっかけは、3年次の長期実習。学生には医療行為ができないので、看護師さんの後をついて、身体を拭いたり、お話ししたり、一緒に移動したりと、日々学生としてできる看護ケアを実践していました。「これでいいのかな」「ちゃんとできているかな」と不安でしたが、実習が終わるときに、患者さんが「ありがとう」と涙を流してくれました。看護は「直接的な医療行為」だけでなく、「患者さんに寄り添う気持ち」も大切なんだと身に染みて感じた瞬間でした。

Q 長野保健医療大学はどんな大学でしたか?

大好きな祖母が亡くなったことをきっかけに、病気の早期発見やフレイル予防などに興味を持ち、職域の広い保健師を目指すようになりました。この学校を選んだのも、保健師課程があったから。1期生ということで、先輩方がいないことによる苦労はありましたが、手厚くサポートしてくれる先生と、明るく元気なクラスメイトに囲まれ、和やかな雰囲気で勉強することができました。

Q この大学でよかったことは?

普段の授業から実習まで、とにかくグループで意見を出し合い協力する授業が多く、それがとても良かったと思っています。クラスメイトの意見を聞くことで、自分一人で考えるよりも、さらに広く深い意見にたどり着くことができました。最初はバラバラだったメンバーの意見が、ディスカッションを重ねるうちに一つにまとまっていくのが嬉しくもありました。ベッドメイキングや清拭をはじめとした技術練習も、お互いに気づいたことを共有し合うので、新たな視点が生まれてとても勉強になりました。

Q 今も役に立っている学生時代の学びは?

印象に残っているのは、理学療法学専攻や作業療法学専攻とグループで学ぶ「IPW演習」。各学科によって使う専門用語が違うので、最初の頃はコミュニケーションを取るにも一苦労でした。しかし課題を進める中で「相手に伝わるように話すこと」や「分からないことはその場で確認すること」など関わり方ひとつで双方の理解度をもっと上げられることに気づきました。病院に就職すると他職種との連携は欠かせませんし、大学生のうちに経験できてよかったと思います。

Q 就職活動はどうでしたか?

コロナ禍まっただ中ということもあり、医療現場での実習がなかなかできなかった4年間。知識や経験をしっかり積み、不安なく現場に入るためにも、「新人教育が充実している病院」に就職したいと思っていました。インターンシップを重ね、先生方の意見も参考にしながら、手厚い研修制度のある長野市民病院を第一志望に。先生に添削していただきながら書類作成を行い、4年生の4月に無事就職が決まりました。

Q 今後の目標は?

今、病院への入院期間はどんどん短縮されており、病気や不調を抱えたまま自宅に戻る患者さんが多くいらっしゃいます。まずは研修で知識をしっかり吸収し、自分のものにできるよう頑張りたいと思いますが、いずれは「在宅医療」について深く学び、不安を抱える患者さんに向け、退院後も継続した看護や、患者さんの生活を見据えた関わりを持てるようにしていきたいです。

Q 後輩へのアドバイスは?

大学入学後も高校時代の学びは役に立つので、授業はしっかりと聞いておくことをおすすめします。特に生物!私自身、高校生の頃に「ホルモン」の分野など必死に勉強したので、大学でも「聞いたことがあるな」と思いながら授業を受けることができました。まったく知識がない状態より定着も早いですよ。受験のためだけでなく、その先のことも考えて、勉強は頑張りましょう。

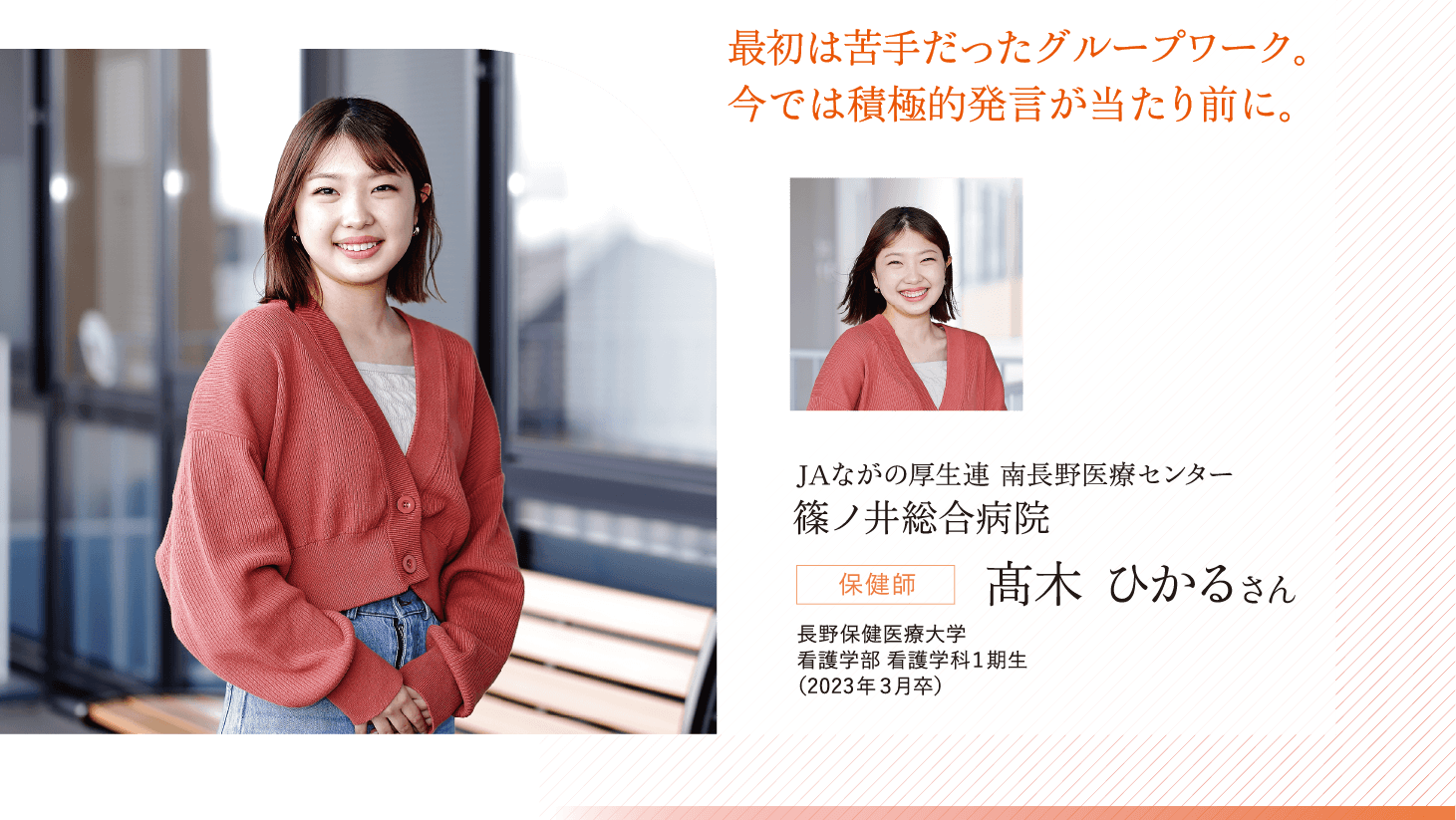

Q 現在のお仕事内容は?

母、祖母、いとこが看護師の医療家系。幼い頃からなんとなく、「看護師ってかっこいいな」と思っていましたが、小学3年生の頃に祖父が病気で亡くなったことがきっかけで、「看護師になって誰かを助けたい」と強く思うようになりました。現在の職種は保健師。「病気にならなければもっと長く一緒にいられた」―そんな思いを抱える人を減らすためにも、保健師として、病気の予防や早期発見のサポートができればと思っています。

Q 日々大切にしていることは?

患者さん一人一人の「その人らしさ」にしっかりと目を向けて、大切にできる看護がしたいと思っています。実習に行く前までは「この疾患=このケア」と単純に結びつけていましたが、さまざまな患者さんに会うたびに考えが変わっていきました。例えば同じ名前の疾患を持つAさんとBさんがいたとして、「全く同じケアをすればいい」という訳ではありません。「Aさんには大好きな趣味の話題でやる気を出してもらおう」「Bさんが今後望む生活を送るためには、こんなケアが必要だな」など、患者さんそれぞれの「思い」や「生きてきた背景」に心を寄せてケアを行うことが大切だと学びました。

Q この大学でよかったことは?

1期生というだけあり、施設が新しくて、きれいで、使いやすいところがお気に入りでした。先輩がおらず心細かったものの、同期は優しくて前向きな人ばかり。みんなで励まし合いながら無事卒業できたのも良い思い出です。

Q 今も役に立っている学生時代の学びは?

やはり、この学校の特色ともいえる「IPW演習」が特に思い出に残っています。理学療法学専攻や作業療法学専攻など、さまざまな視点からの意見を聞くことで、事例に対する解像度がぐんと上がるのを感じます。

もともと自分の意見を口に出すのが得意でなく、最初の頃はグループワークが苦手だったのですが、「目標にたどり着くために、みんなで意見を出す」ことが4年間のうちに当たり前になったので、実習で行われるカンファレンスでも自ら挙手して発言できるようになりました。自分でも成長した部分だなと思います(笑)。

Q 就職活動はどうでしたか?

新卒採用で「看護師」や「助産師」を採る病院は多いのですが、新卒を1年目から「保健師」として採用する病院は、実はそう多くありません。現在の就職先である篠ノ井総合病院は、「保健師枠」での採用があったこと、そして「患者本位の医療の提供」という病院の理念に共感できたことが就職の決め手になりました。

試験に備え、まずは説明会や病棟見学が行われるインターンシップに参加。先輩からの情報は皆無だったので、同病院で働いている看護師の方々に試験内容などを聞き込み調査し、試験に備えました。

Q 今後の目標は?

入職してからしばらくは研修が続きますが、一刻も早く役に立てるようしっかりと知識や技術を磨いていきたいと思います。そして自分が大切にしている「その人らしさ」を大切にした看護ができればと思います。

Q 後輩へのアドバイスは?

入学後は勉強量が大幅に増えるので、「自分の勉強スタイルを身につける」ことが大切です。テスト期間などは集中的に頑張れたりするものですが、国家試験になると「どこから手をつけていいか分からない」という状態になってしまうことも。集中するときは集中する、息抜きはしっかりする、友達と一緒に勉強してみるなど、自分なりにモチベーションを維持できる勉強方法を探してみてください。

- 2022年度のインタビューはこちら

-

Q 現在のお仕事内容は?

主に脳血管疾患や整形疾患の患者さんのリハビリを担当しています。日常生活が支障なく送れるよう、機能回復を図ることを目的に、もともと歩けていた方は自力で歩行ができるまで、そうでない方や症状の程度が重い方は、椅子や歩行器など移動器具を使って自力での移動が可能になるよう、器具の乗り降りや自走の練習をしています。

Q 日々心がけていることは?

リハビリはひたすら地道な作業の繰り返し。目的がないと「何のためにやっているのか」がだんだん分からなくなり、患者さんにとっては辛い時間になってしまいます。そこで、「リハビリをしましょう」「歩く練習をしましょう」ではなく「食堂まで歩いてご飯を食べにいきませんか?」「売店で一緒に買い物しましょう!」などリハビリの時間を「楽しみ」に変えていただけるよう、声掛けを工夫しています。

Q コミュニケーション力向上のために心がけていることは?

コミュニケーション力向上のためには、とにかく「いろんな人と話す」ことが大事だと思います。ご高齢の方は、知識が豊富。お聞きしたお話を「ネタ」として蓄積していくことで、他の患者さんとの会話がどんどん広がるようになりました。恐れずコミュニケーションを取り続けることが、コミュニケーション力を上げる最も有効な手段ではないでしょうか。

また、患者さんとのコミュニケーションが重視されがちですが、現場に出て感じたのは他の医療従事者との連携の大切さです。患者さんにとってより良い治療を実現するためには、看護師、介護士さんとのコミュニケーションが不可欠。それぞれの方の立場や状況、相談するタイミングに配慮しながら、治療に理解を得られるよう働きかけています。Q 後輩へのアドバイスは?

大学以外の「勉強の場」を大切にしてほしいですね。私は学生時代、障害のある方のスポーツクラブで、大会の運営や審判のボランティアに携わりました。今、自分を表現する場がなかなか見つからないと悩む患者さんに紹介したり、回復後の1つの目標として提案したり、その時の経験を活用できています。

Q 現在のお仕事内容は?

高齢者施設に就職して4年。リハビリを通して利用者の方の自立支援をしています。デイケア部門を3年半ほど担当し、現在は入所者の方々の「在宅復帰」に向けたリハビリを行っています。皆さんは体の状況も既往歴も異なるので、食事や入浴などどこまで自分でできて、どんな介助が必要か、動作を1人ひとり確認しながら個別のリハビリを行っています。お1人ひとり性格も違いますし、その日や時間帯によって気が進まない―ということも。その時の様子に合わせて声をかけ、前向きに感じてもらえるような話し方も意識しています。

Q 日々大切にしていることは?

どの分野でもコミュニケーションは大切です。患者さんの一日の中で、私が関われるのはほんの数十分。日常生活の中にもリハビリを取り入れてもらいたいと、具体的な要望を介護福祉士とよく話し合います。また、私の知らない時間にそれぞれの視点で利用者を見ている作業療法士(OT)や言語聴覚士(ST)とも情報共有・連携を密にして、よりリハビリの効果が上がるよう心がけています。例えば食事のスプーンに関して、OTは口に運ぶまでの動作を、STは嚥下の状況をよく見てくれています。それをもとに、持ちやすい形を工夫したり、一口の量も調節することができます。利用者さんを支える「チーム」として、それぞれの役割を発揮するためにも「連携」できる関係性を大切にしていきたいです。

Q 学生時代、就職活動はどうでしたか?

周囲では病院への就職を考えている友人が多かったですが、私は最初から施設へと決めていました。先生から、施設に入所されている方は疾患もさまざまで既往歴も多いと聞いており、施設で働きながら自分の力を伸ばしていきたいと考えたからです。

本学に来る求人は圧倒的に病院関連が多かったので少々心配でしたが、先生から施設を紹介していただけたおかげでスムーズに決まりました。不安なことは何でも先生に相談するのがいいと思います。とても親身に対応してくださいますよ。Q 後輩へのアドバイスは?

私は、誰からも「話しやすい」「相談しやすい」と感じてもらうために、自分と異なる意見に対しても「そうだね」と一度受け止めてから話すよう、学生時代から意識していました。これから医療職を志す皆さんは、大学での専門知識の学びもさることながら、先生や友人など「人との関わり」を大切にして欲しいです。実習でもその後の人生でも、必ず役立ちますよ。

Q 日々大切にしていることは?

現在、入院されている患者さんを対象に、編み物やプラモデルといった〈ものづくり〉を通し、「その人らしさを表現できる場」をつくることで機能の回復を図っています。

コロナ禍に入ってからは面会も難しく、入院患者さんにとって「外とのつながり」が絶たれてしまっている状況が続いています。その中で「作業療法の時間が楽しみなんだ」と夢中になって取り組んでくださる患者さんの様子を見ていると、この仕事に非常にやりがいを感じる一方で、作業療法の果たす役割がますます大きくなっていると実感しています。「息抜きの時間」「外とのつながりを感じる機会」としても患者さんに楽しんでいただけるように、季節を感じるモチーフを取り入れるなど工夫をしながら取り組んでいます。Q 業務で心がけていることは?

1人ひとりの患者さんと面談をしながら、それぞれ「どんなことができるようになりたいか」と目標を立てて治療にあたりますが、患者さんの中には、言葉のコミュニケーションが難しい方もいらっしゃいます。そんな時は、文字や図に落とし込んで「見える化」すると、「何ができるようになったか」や今後の課題などをすんなりと理解してくださるので、相手に合ったコミュニケーションが大切だと感じています。

また、作業療法はグループで行うことが多く、「1対1」の時間がどうしても薄くなってしまいがちなので、患者さん1人ひとりを注意深く見つめる機会を意識的につくるようにしています。Q 今も役に立っている学生時代の学びは?

大学時代の「実習」は、作業療法士としての知識を深めるだけでなく、1人の社会人としてマナーやふるまいを学ぶ場としても非常に貴重だと感じました。あいさつや身だしなみはもちろん、率先して清掃するなど、周りを見て「いま自分が求められていることは何か」を察知して動くのも大切なスキル。後輩の皆さんにはぜひそれを肌で感じ、学んでほしいです。

Q 学生時代の就職活動は?

実習で訪れた精神科。言葉や身体的なコミュニケーションだけでなく、〈ものづくり〉を通して「その人らしさ」が垣間見える点が非常に面白く、私の目指すべき道はこれだと思いました。しかし、求人がなかなか出ず…。クラスメイトの就職がどんどん決まり、焦りや不安がつのるばかりでしたが、「〇〇病院に問い合わせてみたら?」「〇〇施設で求人が出そうだよ」など、こまめにアドバイスや情報をくださった先生方のおかげで、念願の精神科のある病院に就職できました。 この仕事がしたいと思ったら、あきらめないで粘ってみてください。手厚いサポートで、きっと良い出会いがありますよ。

Q 現在のお仕事内容は?

脳卒中などの疾患や骨折からの回復期の患者さんを担当しています。目標は、退院後にその人が今まで普通にしていた生活動作や家事、仕事などを以前に近い形で出来るようにすること。手先の運動や実際の料理などの家事、シミュレーターを使った自動車運転の訓練など1人ひとりの「生活」に合わせたリハビリを行っています。

患者さんは最初「できないこと」の方に意識が行きがちですが、できていることに注目すれば、そこからやれることが広がっていきます。そのため、視点を変えて前向きに取り組めるような会話を心がけています。Q 日々大切にしていることは?

患者さんは多くが人生の大先輩。「人生の先輩にこちらが教えていただいている」という気持ちで接しています。OTである自分をうまくリハビリに生かしてもらえるよう、自分ならではの関わり方で支えていきたいです。

Q 今も役に立っている学生時代の学びは?

強く印象に残っているのは「作業=その人の役割」という先生の言葉。したいこと、人に求められていること、同じ「作業」でも人によって意味合いが違うということです。

就職当初は、患者さんとうまくコミュニケーションできませんでした。ある時、患者さんが「孫に煮物を作ってあげたい」という想いでリハビリを頑張っているのだと話してくれました。「患者さんの人となりや想いを理解してこそ、真に患者さんを支えることができるのだ」と仰った先生の言葉を日々かみしめています。

実際PTとOTでは違う視点が必要です。たとえば「歩く」という動作について、PTは体に負担のない歩き方ができているか?という視点で見る一方、OTはどうして歩くのか?という視点で見ます。その人にとって「歩く」ことにどんな思いがあるのか、そういった背景も大切にしていきたいです。Q 「実習」を振り返って

実習では、直接患者さんに関わる中で、声がけの仕方ひとつで患者さんの気持ちも反応も違うということを学びました。また医師や看護師とコミュニケーションを取りながら、連携してやっていく大切さ、さらに治療以外にも色んな業務があって、「仕事をする」大変さを肌で感じることができました。

実習の期間中は学ぶことが多く心身ともにハードなので、良く寝て、体調管理をしっかりすることが大事です。でも困ったことがあったら周りの人に相談できるので、安心して臨んで欲しいですね。 - 2021年度のインタビューはこちら

-

現在は内部障害の患者さん、例えば糖尿病や肺炎を患った方の機能回復を主に担当しています。骨折などの外傷と違って目に見えず分かりづらいからこそ、患者さんへの説明は丁寧に。今どんな状態なのか情報をかみ砕いてお伝えすることを心がけています。

医師や看護師など多職種の連携も重要です。チーム医療の一員として、PTの視点から治療の方針について提案できることも多くあります。PTが関われる領域は想像よりずっと広く、可能性は無限大!今後もさらに広い知識を身に付け、患者さんに貢献できることを増やしていきたいです。

理学療法士は、院内でも患者さんと一対一で関わる時間が長い職業のひとつ。リハビリを行う20〜40分間は、患者さんの抱える本音を聞き出せる大切な時間です。例えば、「介護が難しいことは分かっているけれど、本当は家に帰りたい」―心を通わせていくと、そんな患者さんの「隠れた本音」に気づく瞬間があります。そんな想いをご家族につなぎ、患者さんに喜んでいただいた時のやりがいはひとしおです。

これからも患者さんに寄り添い続け、「どうすれば患者さんを『最善』の状態に導けるか」考え続けていきたいです。

勉強に苦手意識を持っていた私に向かって、恩師がつぶやいた「自分に甘くなっちゃダメだよ」という言葉が、今も心に残っています。就職して3年経ちましたが、先輩からのアドバイスを素直に受け止められなかった時や、知識や技術が足りなくて悔しい思いをした時には、先生の言葉を思い出し、「次こそは!!」と自分を奮い立たせています。

私にとって作業療法士の仕事は、患者さんの性格、人生、未来、そのすべてと向き合うもの。学校で得た学びや、日々の業務で培った経験を糧に、これからさらに成長していきたいです。

作業療法士によるリハビリの場合、最も大切なのは患者さんの「これができるようになりたい」という『思い』、患者さんの『やりたいこと』が出発点になります。リハビリによって機能回復を促すことはもちろんですが、それだけでなく日常生活の中であれば、道具を使って補ってもいいし、ご家族の協力を得ることだってできる。

無理だと決めつけずに、「どうしたら患者さんのやりたいことが実現できるか」を患者さんに寄り添いながら工夫して考え、できる方法を編み出すことがこの仕事の醍醐味だと感じています。 - 2020年度のインタビューはこちら

-

長野県内でも珍しい肩関節専門のセンターで、入院・外来両方の患者さんを担当しています。肩のスジが切れる腱板断裂など手術翌日の患者さんも多く、まだ痛みが強くて気持ちが落ち込んでいる患者さんに、「なぜ今やるのか」をきちんと説明し、納得して取り組んでもらえるよう精神的なサポートにも力を入れています。

当センターは一度受け持った患者さんは最後まで一人で担当します。責任は大きく、効果が出ずに悩むこともありますが、患者さんにしっかり向き合うことで本当に必要なリハビリが見えてきますし、経過を全て自分の目で追えるのでやりがいも大きいです。リハビリを終えた患者さんからお手紙をいただくこともあり、その後痛みを気にせず生活できていると聞くと、何より嬉しいですね。今出産を控えていますが、育休後、またここに戻ってくるのが楽しみです。

学生時代、先生、友達、実習など様々な出会いを通して、どんなPTになりたいか少しずつ見えてきたことが今の私の土台となっています。学生の皆さんにも、一つ一つの出会いから多くを吸収し、将来の糧にしていってほしいです。

仕事をしてみてわかったのは、あんなに勉強したけれど学生の時に学んだのは氷山の一角で、数ある例の一つだったということ。実際の患者さんは性格も経験も生活リズムも違うため、一人ひとりに合わせて向き合う必要があります。

初めての上司から「外に出て学べ」という助言をもらいました。そこで、東京都内で開催されていた認知行動療法の勉強会に、週1回4カ月間、自費で通いました。仕事が終わってから高速バスでの移動は大変でしたが、グループワーク中心の勉強会で、他の病院、他の県から来た人の違う視点や意見から、発見が多くありました。

それから、自分の趣味を増やしました。釣り、山登り、マラソン、カメラ…一生懸命やってみると、知識や経験だけでなく、そこで出会った人ともコミュニケーションが広がります。すると病院でも自然に会話が広がり、患者さんから話を引き出すことができるようになってきました。

作業療法士は、経験がものをいう仕事です。勉強だけでなく、バイトでも趣味でも遊びでも何でも、人より多く経験することが必要だと思いますね。

脳卒中などで入院後、病状が安定してきた回復期の患者さんを主に担当し、退院後の生活に向けた体の機能回復を目指しています。ご自宅の調査もして実際の生活を考慮したリハビリを行うのですが、患者さんの目線・気持ちで考えなければ意味がありません。お話にしっかり耳を傾け、ご家族も巻き込んで情報収集するなど「患者さんファースト」のコミュニケーションを大切にしています。何気ない会話も信頼関係を作るうえで欠かせません。これから続く患者さんの人生の一部に携わっている…その責任をしっかり果たしていきたいです。

就職して7年になりますが、実は学生の時に実習でこちらに来たんです。自分なりに考え学んだことを実践しようと臨みましたが、患者さんに体を動かしてもらおうにもうまく伝わらず、何もできなかった。本当にくやしかったし、その時の先輩の姿を見て「患者さんの思い」をいかに引き出し、寄り添えるかが大事だと気づかされました。4年間勉強は大変でしたが、あきらめず頑張ることで精神面でも成長できたと思います。

実習で行った小児の養護施設で、「訓練」ではなく「遊び」を通して子どもの力を引き出す―という考え方に出合って感銘を受け、小児分野に進むことを決めました。この施設には、脳性麻痺で体に障害のある子ども、自閉症やADHDなど発達障害の子どもなどが通っており、私は自立に向けた療育プログラムのプランナーの立場です。「この障害だから」とひとくくりにするのではなく、「子どもの今の状態」に目を向けながらなるべく自然な形で取り組めるプログラムを考えています。私も子どもたちと接しますが、毎日接するのは親御さんや担任の先生方。「こんなことができるようなった」「家族で念願の遊園地に行けた」など嬉しい報告をもらうことも多く、成長の喜びを親御さんや先生方と共有できるのは大きなやりがいです。試行錯誤の毎日ですが、予想以上に成長してくれる子どもたちの姿に驚かされてばかりです。

お世話になった先生方には、実は今でも何かと相談しています(笑)。就職後に出会った学校の先輩など新たなつながりもできて、たくさんの尊敬する背中に、「私も頑張ろう!」と力をもらっています。 - 2019年度のインタビューはこちら

-

現在、外来の患者さんを担当しています。一般的な治療のほか、この病院では、プロサッカークラブ「松本山雅」のホームタウンということもあり、3年ほど前からスポーツリハビリテーション外来を開設し、スポーツでのケガの治療や予防のトレーニング、パフォーマンス向上のための指導などを行っています。

治療を通して、これまで困難だった動きが目に見えて出来るようになっていく患者さんの姿を間近で見られることが、私の働くモチベーションです。陸上競技で足を疲労骨折してしまった学生さんが懸命に治療に励み、大会で自己ベストを出せたときは、自分のことのように嬉しかったですね。

「理学療法士は20年やって1人前」と言われますが、日々この仕事の奥深さを感じます。患者さんへの触れ方ひとつで治療の効果は変わってきますし、理学療法士によって患者さんを見る視点や捉え方が違い、まさに仕事は「個人」が試される世界です。1人の理学療法士として、いかに経験値を積み、治療のための知識の引き出しを増やせるか、感覚を磨けるか、そこが大変さでもあり、楽しさでもあると感じます。職場には、「みんなで治療しよう」という方針があるのですが、一人の患者さんに対して先輩方の意見を聞き、さまざまな視点に触れ「なるほど、そういう考え方もあるのか」と自分のものにする―。就職して6年経った今でも、日々その繰り返しです。

学生時代はひたすら、単位を取るためテストの暗記をするのに必死。正直、当時の私は先生方のお話を十分に理解できていませんでした。でも、今になって「あの時の先生の言葉はこういう意味だったのか…」と当時の教えを噛みしめています。プロとして現場で経験を積んでこられた先生方の言葉やご指導だからこそ、現在の自分の糧になっていると思います。

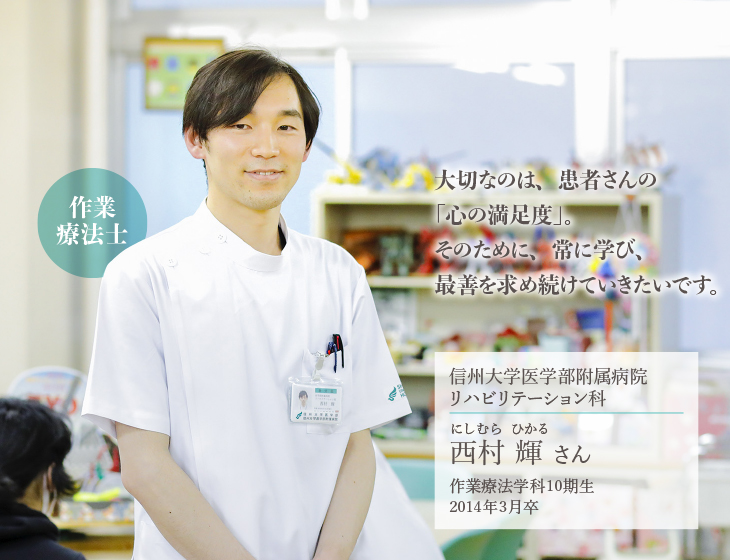

就職して6年目。作業療法士としては珍しく、働きながら附属の大学院で研究にも取り組み、現在修士課程の2年生です。仕事と勉強の両立は決して楽ではありませんが、モチベーションの1つになっているのは「先輩の背中」。現状に満足せず、常に最善を求めて学び続ける、その方の姿にいつも刺激をいただいています。

職場でよく使われる言葉に「患者さんをハッピーに」というものがあります。単純に患者さんが作業できた、できないは、治療する側の評価にすぎません。大切なのは患者さんの“心の満足度”。多少上手くできない動作があっても、治療を通して患者さんの気持ちが前向きになれるか、患者さんがハッピーかどうかが重要です。そのために、こちらの一方的な治療の押し付けにならないよう、患者さんの「こうなりたい、あれができるようになりたい」という想いを引き出し、それに寄り添う「患者さんファースト」の治療を心掛けています。

また、患者さんの夢や目標を実現する力になるためにも、こちらが知識と技術を持って接するのは当たり前のこと。そういった意味でも、常に学び続けていきたいですし、ゆくゆくは自分の研究をきちんと発表して、見えない誰かのハッピーに貢献できれば嬉しいです。僕がこんなに勉強熱心になるなんて、きっと当時の先生方が知ったら驚くでしょうね。

いま、学生時代を振り返って思うのは、無駄な経験なんてひとつもない、ということ。勉強はもちろんですが、サークルやカラオケ、ボーリングなどの趣味や友人たちとの遊びも、患者さんとの距離を近づける大切な話のタネになったりしますから。これからこの学校で作業療法士を目指す方には、今しかできないことをめいっぱい楽しみながら頑張っていってほしいです。※本学前身の長野医療技術専門学校生を含みます。