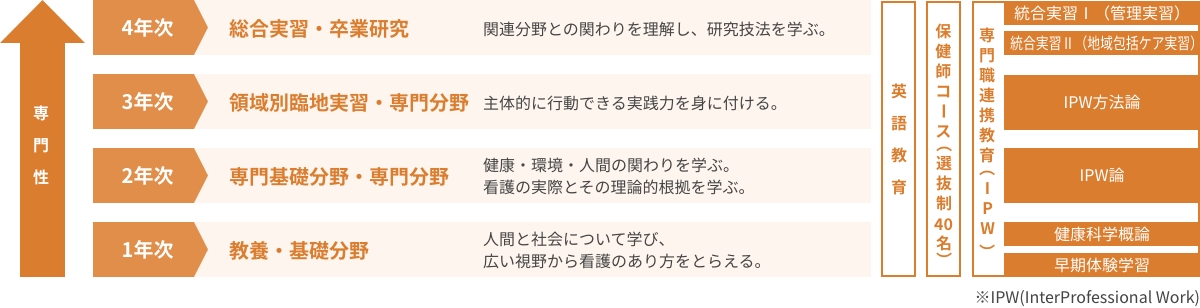

カリキュラム

NAGANO UNIVERSITY OF HEALTH AND MEDICINE

4年間のカリキュラム

- 教養科目

- 大学基礎セミナーⅠ/大学基礎セミナーⅡ(国語)/人間関係論/倫理学/心理学/文化人類学/哲学/信州学/音楽/社会学/教育学/大学基礎セミナーⅢ(情報)/自然科学の基礎/ヒトと自然の共生/体育(実技)/体育学/英語Ⅰ(読む・書く)/英語Ⅱ(聞く・話す)

- 専門基礎科目

- 代謝栄養学/形態機能学Ⅰ/形態機能学Ⅱ/病理・病態生理学/微生物・感染症学/健康科学概論

- 専門科目

- 看護学概論/基礎看護技術論Ⅰ/ヘルスアセスメント方法論Ⅰ/地域・在宅看護学Ⅰ

- 実習

- 早期体験実習

-

専門職連携教育(IPE)

関連科目 - (健康科学概論)

- 教養科目

- 日本国憲法・法学*/加齢の科学/医学英語Ⅰ/医学英語Ⅱ/中国語/スペイン語/ハングル

- 専門基礎科目

- 薬理学/病態・疾病治療論Ⅰ/病態・疾病治療論Ⅱ/病態・疾病治療論Ⅲ/病態・疾病治療論Ⅳ/臨床心理学/保健医療福祉行政論/保健統計学Ⅰ/疫学*

- 専門科目

- 基礎看護技術論Ⅱ/ヘルスアセスメント方法論Ⅱ/地域・在宅看護学Ⅱ/成人看護学概論/成人看護学方法論Ⅰ/老年看護学概論/老年看護学方法論/小児看護学概論/母性看護学概論/精神看護学概論/精神看護学方法論

- 実習

- 基礎看護学実習Ⅰ/基礎看護学実習Ⅱ

-

専門職連携教育(IPE)

関連科目 - IPW論

- 教養科目

- 英語Ⅲ

- 専門基礎科目

- 病態・疾病治療論Ⅴ/生命倫理/保健統計学Ⅱ*/リハビリテーション概論

- 専門科目

- 地域・在宅看護学方法論/成人看護学方法論Ⅱ/小児看護学方法論/母性看護学方法論/看護研究法/公衆衛生看護学概論*/公衆衛生看護学活動論*/公衆衛生看護学方法論Ⅰ*

- 実習

- 在宅生活支援実習/成人看護学実習/老年看護学実習/小児看護学実習/母性看護学実習/精神看護学実習

-

専門職連携教育(IPE)

関連科目 - IPW方法論(リハビリテーション概論)

- 教養科目

- 医学英語Ⅲ

- 専門基礎科目

- 遺伝学の基礎

- 専門科目

- 看護教育論/看護提供システム論/災害看護学/看護の専門と発展/看護課題探求Ⅰ/看護課題探求Ⅱ/エンドオブライフ・ケア/国際看護学/公衆衛生看護学方法論Ⅱ*/公衆衛生看護管理論*

- 実習

- 統合実習Ⅰ(管理実習)/統合実習Ⅱ(地域包括ケア実習)/公衆衛生看護学実習Ⅰ */公衆衛生看護学実習Ⅱ *

-

専門職連携教育(IPE)

関連科目 - 統合実習Ⅰ(管理実習)/統合実習Ⅱ(地域包括ケア実習)

- 保健師教育課程 必修科目

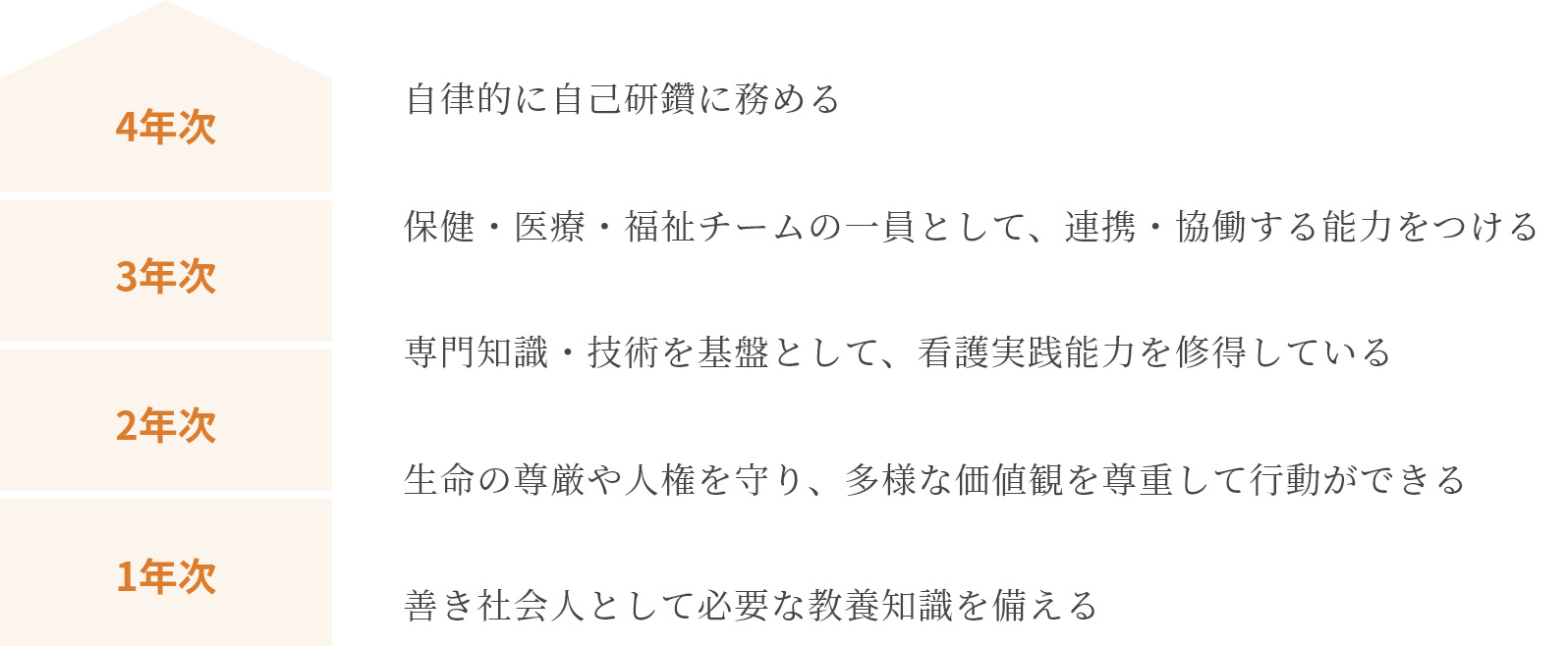

育成する人物像

看護の実践現場に

対応したカリキュラム

カリキュラムは、看護の実践現場に対応した内容で編成し、あらゆる領域で活躍できる総合的な力を持った看護職の養成をめざします。

時間割

-

リハビリテーション概論

リハビリテーションの知識と技術をもつ本学の保健科学部の教員が看護学部で講義と演習を行います。 本学の特色を活かした講義となっています。

-

基礎看護技術論Ⅱ

本授業ではモデルを使った採血や滅菌物の取り扱いなど診療に伴う看護技術を学びます。講義で知識を勉強したのち、演習にて手技の確認を行います。内容としては、モデルを使い採血や注射、経管栄養などを行います。

-

公衆衛生看護学

方法論Ⅰ公衆衛生看護活動の基本理念と関連概念、ライフステージ別・対象別・対象集団別の課題·ニーズを踏まえて、衛生看護活動を行ううえで、必要な方法論と基本的な技術を講義・演習を通して習得します。

-

看護課題探究

講義や臨地実習を通して関心や疑問を持ったテーマについて文献検討を行い、看護に関する研究課題を見出すとともに、抽出された研究課題を解決するために適した研究デザインを選び、検討を進めていきます。