カリキュラム

4年間のカリキュラム

- 教養科目

- 大学基礎セミナー/理学療法基礎セミナー/アカデミックリテラシー/自然科学の基礎/情報リテラシー/心理学/倫理学/文化人類学/異文化理解/信州学/社会福祉学/教育学/社会学/物理学/統計学/生物学/体育実技/体育学/英語Ⅰ/英語Ⅱ/ハングル/中国語/スペイン語

- 専門基礎科目

- 解剖学Ⅰ(総合)/解剖学Ⅱ(総合)/解剖学実習(人体解剖観察)/解剖学演習Ⅰ(骨格系)/解剖学演習Ⅱ(筋・神経系)/生理学Ⅰ/生理学Ⅱ/理学療法基礎運動学Ⅰ/人間発達学/障害科学Ⅰ

- 専門科目

- 理学療法概論Ⅰ(導入論)/理学療法評価学総論/理学療法評価学Ⅰ(関節機能系検査)

- 実習

- 臨床見学実習

-

専門職連携教育(IPE)

関連科目 - 健康科学概論

- 教養科目

- 日本国憲法・法学/生化学/医学英語Ⅰ/医学英語Ⅱ

- 専門基礎科目

- 生理学実習/理学療法基礎運動学Ⅱ/運動学実習/病理学/リハビリテーション医学/外科学/整形外科学Ⅰ/整形外科学Ⅱ/内科学・老年学Ⅰ/内科学・老年学Ⅱ/神経内科学/脳神経外科学/小児科学・小児神経科学/精神医学Ⅰ/精神医学Ⅱ/障害科学Ⅱ/生命倫理/人間関係論

- 専門科目

- 病態運動学Ⅰ/理学療法総合演習Ⅰ/理学療法評価学Ⅱ(筋機能系検査)/理学療法評価学Ⅲ(各種検査と測定)/理学療法評価学Ⅳ(模擬症例)/運動療法学Ⅰ(関節機能系)/運動療法学Ⅱ(筋・神経機能系)/物理療法学Ⅰ/物理療法学演習/日常生活活動学Ⅰ(概論)/地域理学療法学Ⅰ(概論)

- 実習

- 理学療法臨床評価実習Ⅰ

-

専門職連携教育(IPE)

関連科目 - IPW論

- 教養科目

- 英語Ⅲ/医学英語Ⅲ

- 専門基礎科目

- 医用画像解析学/臨床薬理学/栄養管理学/救急救命医学/臨床心理学/公衆衛生学

- 専門科目

- 病態運動学Ⅱ/理学療法総合演習Ⅱ/理学療法研究法Ⅰ/理学療法研究法Ⅱ/理学療法倫理・管理学/理学療法評価学Ⅴ(実症例)/理学療法評価学Ⅵ(高次脳機能検査)/運動療法学演習/物理療法学Ⅱ(マッサージ)/理学療法系義肢装具学Ⅰ/理学療法系義肢装具学Ⅱ/日常生活活動学Ⅱ(各論)/理学療法治療学Ⅰ(脳血管障害)/理学療法治療学Ⅱ(運動器障害)/理学療法治療学Ⅲ(神経系障害)/理学療法治療学Ⅳ(内部障害)/理学療法治療学Ⅴ(発達障害)/理学療法治療学Ⅵ(スポーツ障害)/運動器障害治療技術論/神経障害治療技術論/内部障害治療技術論/地域理学療法学Ⅱ(各論)/地域理学療法学Ⅲ(演習)/生活環境学

- 実習

- 理学療法臨床評価実習Ⅱ

-

専門職連携教育(IPE)

関連科目 - IPW演習(公衆衛生学)

- 教養科目

- –

- 専門基礎科目

- 言語聴覚療法概論/看護学概論/介護学概論

- 専門科目

- 理学療法概論Ⅱ(理学療法トピックス)/理学療法総合演習Ⅲ/理学療法研究法演習(卒業研究)

- 実習

- 地域理学療法実習/理学療法臨床実習Ⅰ/理学療法臨床実習Ⅱ

-

専門職連携教育(IPE)

関連科目 - (看護学概論)

教養科目

専攻の枠を超えて、

共通に求められる

『仁心』を備えた

グローバル社会に生きる

技能が優れた

専門職業人を育成する。

-

人文科学

全ての人が尊厳を認め合う共生社会を目指して活動する職業人を育成する

-

社会科学

社会福祉の理念と仕組みを知り、医療・福祉サービスにおける教育の視点を学ぶ

-

自然科学

医学知識を学習するための基礎となる科学的思考を身につける

-

体育学

人々の健康増進、スポーツ活動参加を促進し、健康寿命の延伸に貢献するための基礎的知識を学ぶ

-

外国語

地域での経験、研究成果を国際的に発信する能カを養う

時間割

専門基礎科目

専門職として必要となる医学的基礎知識を学び、事象(病者、障害者など支援を求める人の健康、機能、活動の状態)を科学的に把握し、解析し、論理的に対応を考える能力を養う。

リハビリテーションの理念

専門科目

専門職としての基本的知識と技能を習得させ、生涯にわたって「妙術」を体得するための基礎技法を教授する。専門職としての基礎知識と技能を学び、地域療法学において、地域における専門技法を実践する際に必要となる地域社会に関する知識、職業人としての態度を学び、臨床実習を通して、知識を確かめ、基礎的技能の習得を目指す。

-

物理療法学演習

各治療機器を用いた実習において、学生各自が機器操作と対象者を経験し、治療時の生体反応を簡便な計測機器を用いて確認を行います。得られたデータに基づき、その意義づけの検討を口頭発表と討論を通して臨床に応用可能な判断能力を身につけます。

-

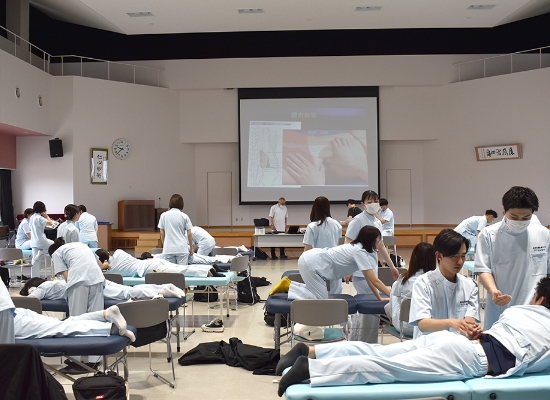

物理療法学Ⅱ

(マッサージ)マッサージに関する基礎的な技術と実践的な知識を習得し、施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を養います。マッサージの意義・生体作用、基本手技、施術法、運動器疾患に対するマッサージ施術法について、実習を通してそれぞれの技術を習得します。

-

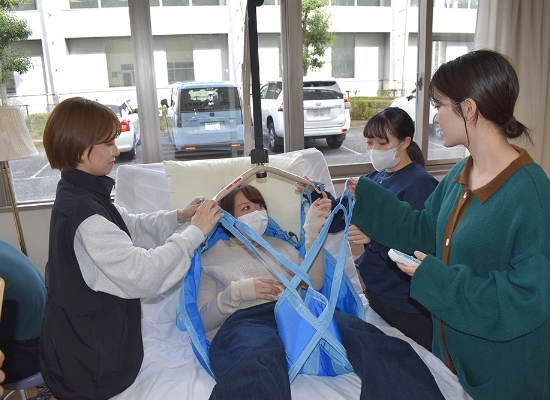

生活環境学

福祉機器の体験実習、家屋環境の計測実習、および模擬症例の生活像に応じた生活環境整備計画立案をグループワークにより経験し、種々の要因を考慮した上での総合的環境整備の実践的なアプローチ方法を演習で学びます。

-

理学療法研究法

(卒業研究)学生自ら興味・関心のある課題から研究テーマを決め、目的を設定し担当教員からアドバイスをうけ、対象に対して実験を行い、結果をまとめて考察し発表をします。